「この資料、なんだか分かりづらいな……。」「思っているものが作れない、うまく形にできない……。」資料や掲示物などを作成するときに、そう感じている方もいるのではないでしょうか?今回は、初心者が知っておくとよいデザインの基礎知識を解説します。基本を押さえるだけでも、資料は見やすく伝わりやすくなりますよ。

なぜ、デザインスキルが必要なのか?

日常業務に加えて、資料作成する機会は意外と多いのではないでしょうか。いざ作るとなると、どうすればよいか困ることもあると思います。そんな時にすぐ使えるデザインスキルを身に着けておけば、自分が伝えたいことを形にしてわかりやすく提示することができます。

デザインは、問題や課題を解決するための手段です。例えば、口で説明するだけでは伝わりにくいことも、資料を使えば伝わりやすくなりますよね。その資料にはデザインが使われています。専門的な話が多くなりやすい栄養指導で使う資料や、イベントや健康教室の広報物などを作る際にもデザインが使えます。

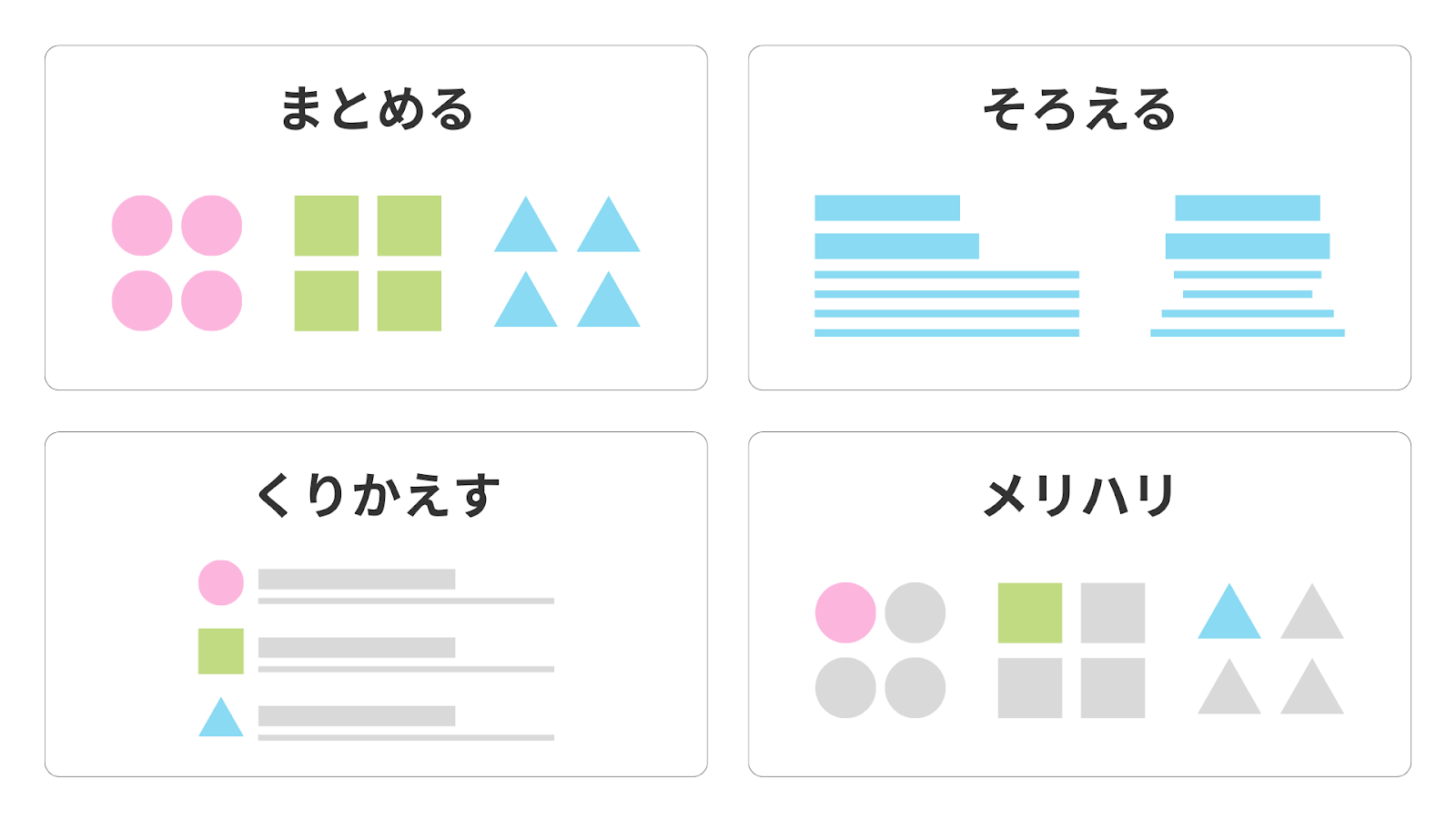

すぐ実践できる!デザイン4つの基本原則

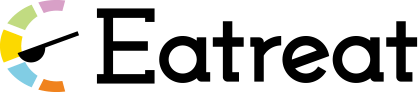

デザインには、4つの基本原則があり、情報を整理していきます。何となく見にくいなと思う資料も、この基本原則を意識するだけで見え方が変わります。

・まとめる(近接)

関係する情報はまとめて表記します。

関係する情報が近くにあることで、視覚的に関連付けることができます。

・そろえる(整列)

一定のルールで揃えて配置します。

一体感が生まれ、視覚的に見てわかりやすく統一感がでます。

・くりかえす(反復)

同じレイアウトを繰り返して読みやすくします。

全体に一貫性が出ます。逆に反復しないものは、目立たせることができます。

・メリハリ(コントラスト)

色やサイズなどで強弱をつけます。

情報に優先度をつけたり、違いをはっきりさせたりできます。

読みやすいフォントを選ぶ

どのフォントを選ぶかによって、資料全体の印象が変わります。デザインの目的や与えたい印象に合わせて適切なフォントを選ぶことがポイントです。

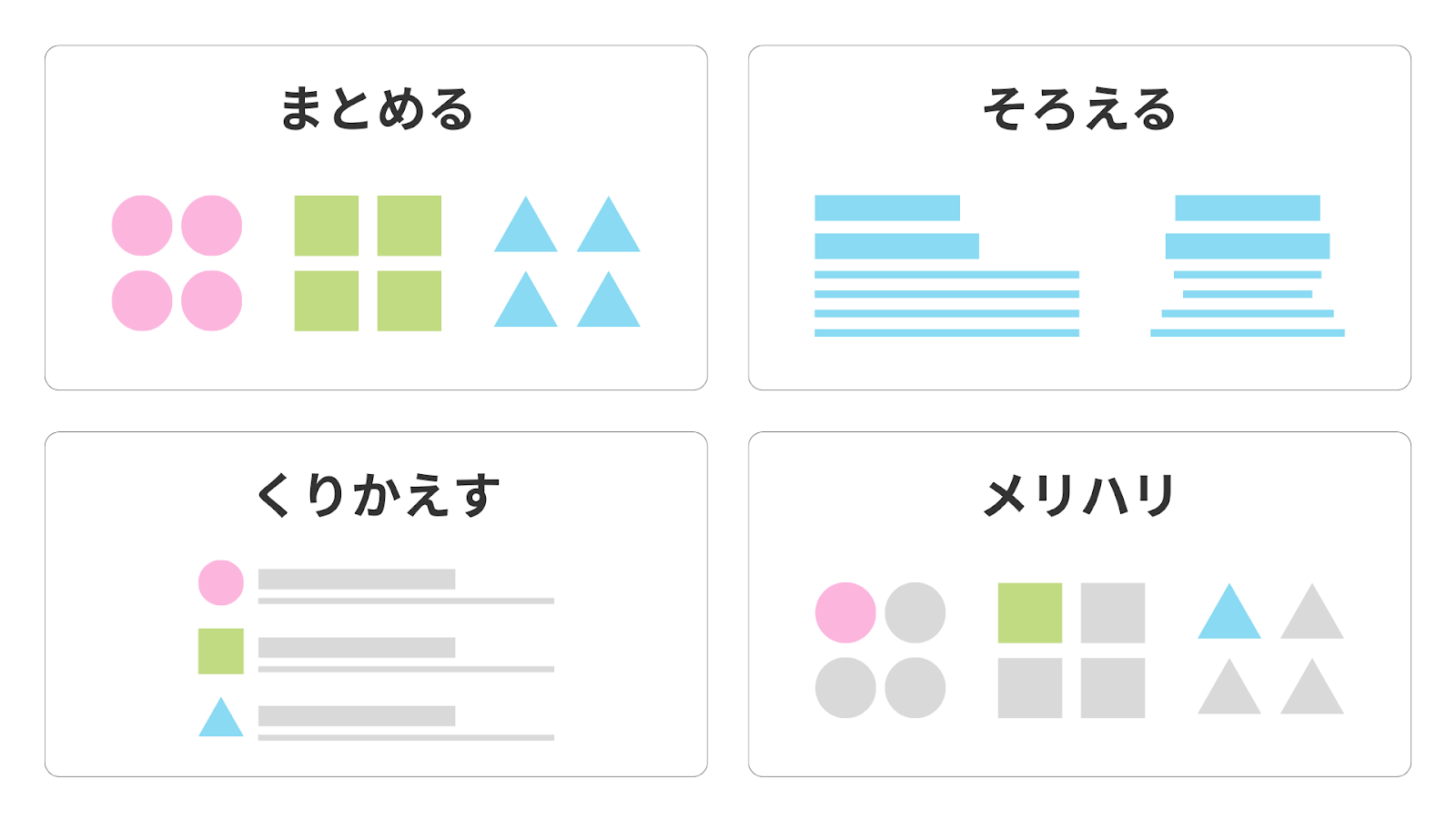

・フォントの種類について

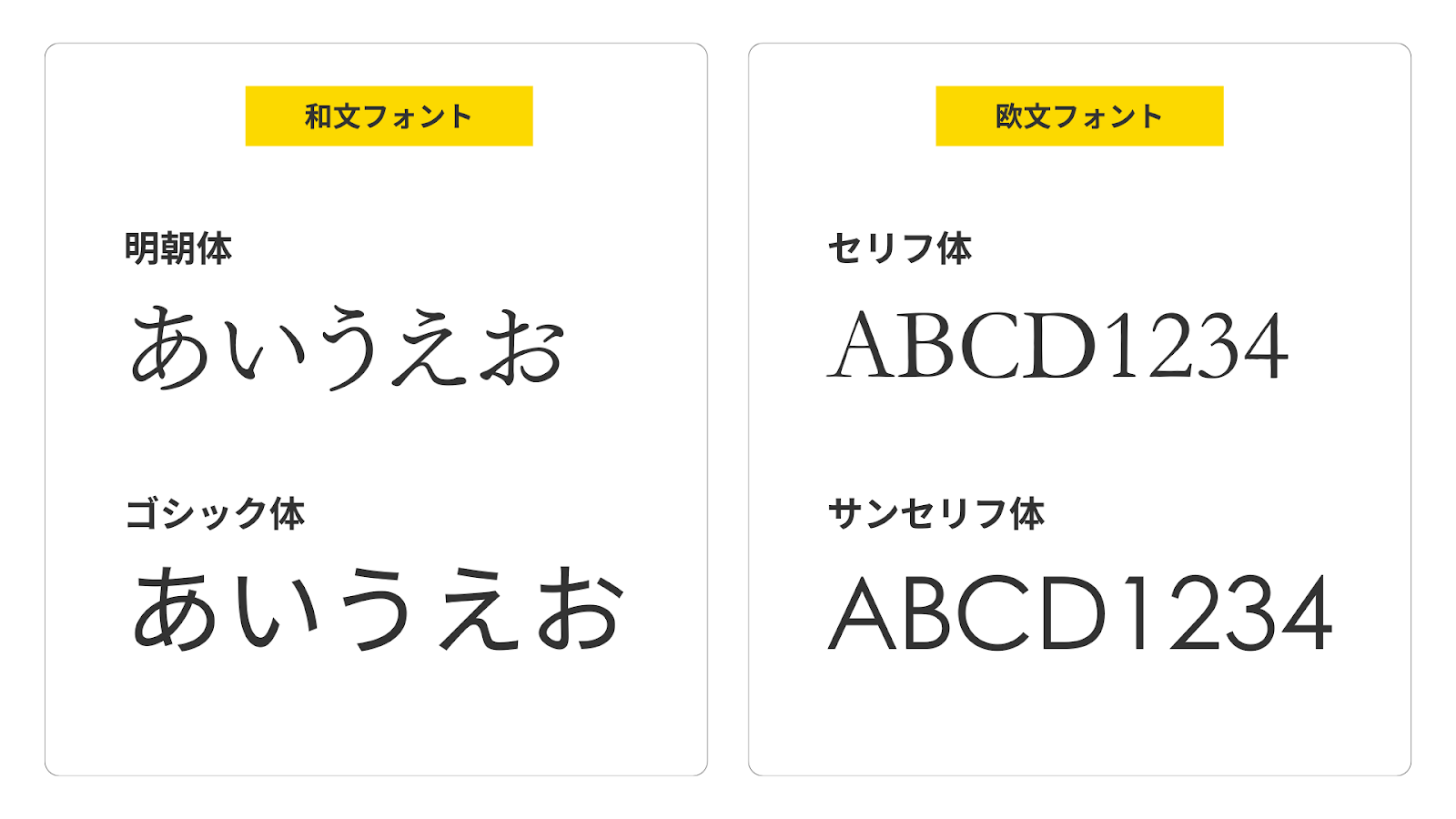

和文(日本語)フォントは、大きく「明朝体」と「ゴシック体」に分類されます。

また欧文(アルファベット)フォントは、「セリフ体」と「サンセリフ体」に分類されます。

・フォント選び

「明朝体」は可読性が高く、報告書や論文など落ち着いて読んでもらいたい長文によく使われます。

「ゴシック体」は視認性がよく、広報物やスライド等、見てもらう資料によく使われます。インパクトを付けたくて、つい特徴的なフォントを選びたくなりますが、読みづらい場合も多いので、避けるのがよいです。

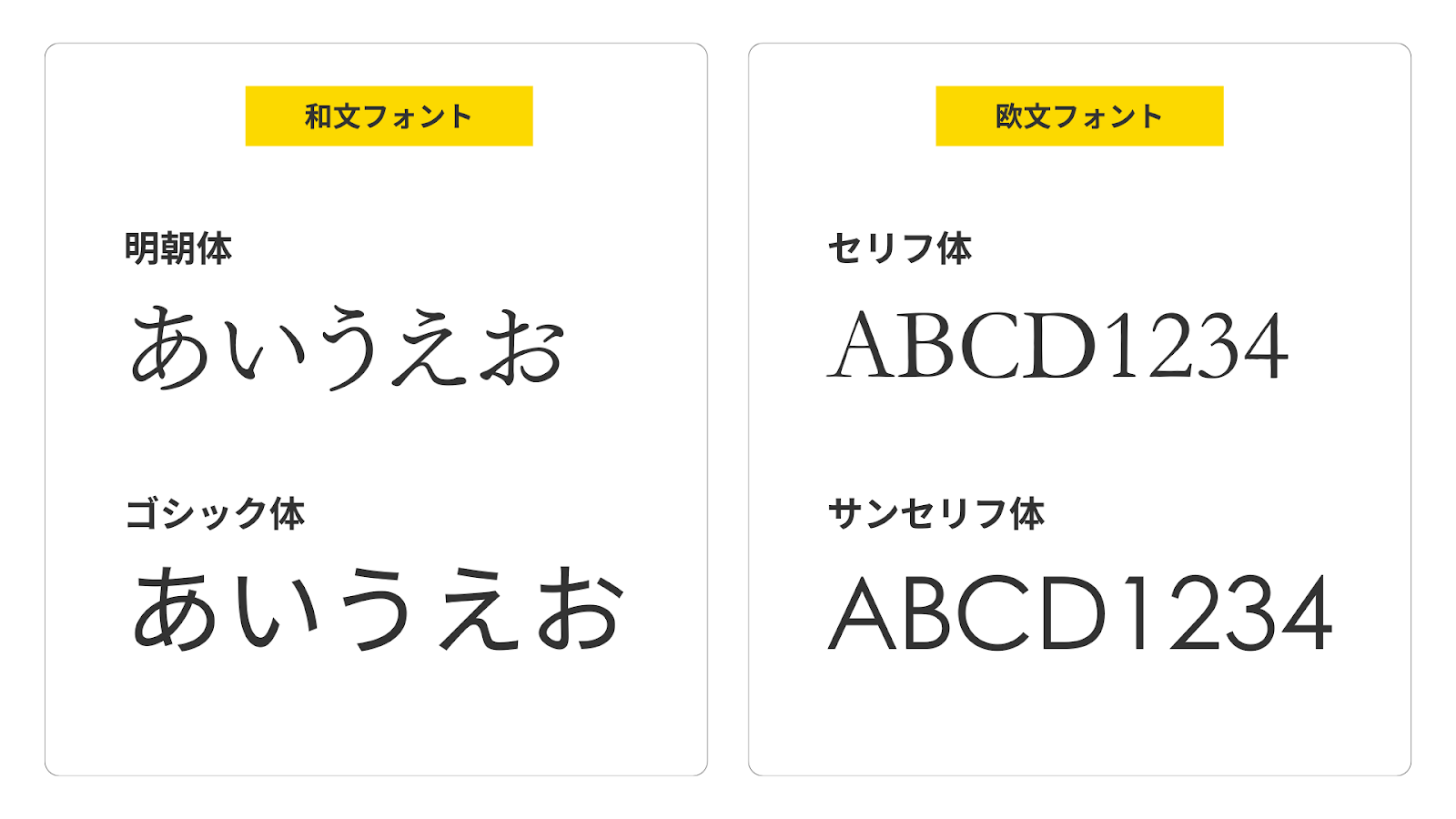

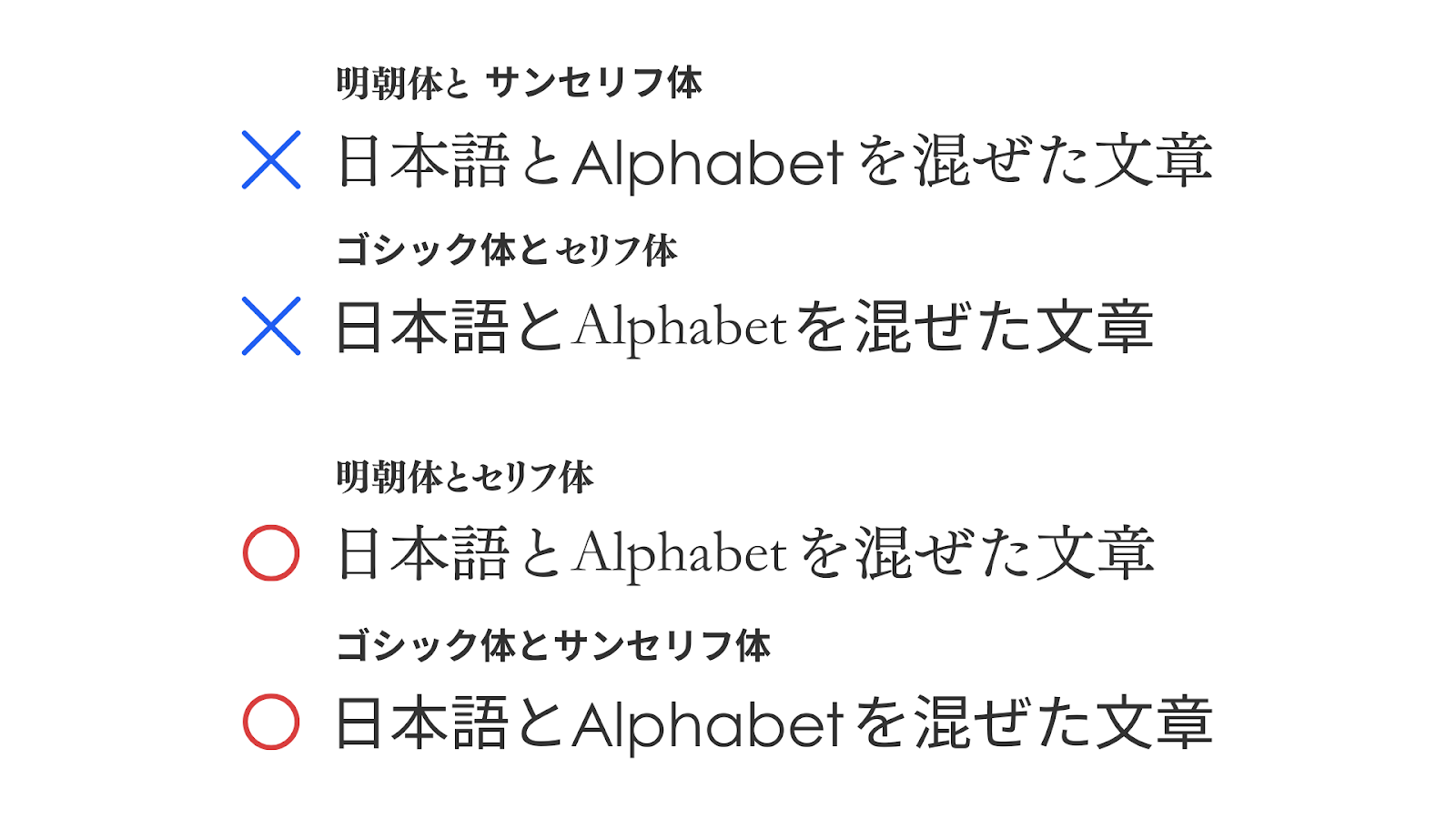

・相性のよいフォントを組み合わせる

日本語とアルファベットが混在する文章の場合は、それぞれ相性のよいフォントを選ぶことでより読みやすい文章になります。

与えたい印象によって色を選ぶ

色にはそれぞれイメージがあります。使う色によって、与える印象が異なりますので、目的に合わせて色をうまく使いこなしましょう。

・黄色

ポジティブ・エネルギー・幸せのイメージがある一方で、注意喚起などのシグナルとしての強さを併せ持っています。

・オレンジ

元気・団らんなどのイメージがある温かみのある色です。果実や野菜の表皮、自然など生活や景色に溶け込んでいる色です。

・茶色

自然・伝統的・堅実などのイメージを持ちます。地面、木、家具、コーヒー、カレーなど、茶色一つで幅広い世界観が作り出せます。

・赤

愛・祝福・情熱・危険・怒り・赤信号など強めのイメージとの結びつきがあります。

・ピンク

安心感・柔らかさをイメージしやすい色です。また幼さも感じさせる色にもなります。

・紫

神秘的なイメージの色です。子供向けの制作物では、他の色味を好まれることがあったり、シニア向けでは「お葬式の色」として認識されてしまうことが危惧されます。

・青

信頼感・誠実などのイメージを持ちます。紺色方向への暗めの青は、他の色と調和しやすく使いやすい色でもあります。

・水色

爽やか・清潔感などのイメージを与えやすい色です。グレーがかった色は大人のテイストに使えるなど、色味によって幅広く使えます。

・緑

緑色は自然界にふんだんにあり、安心感につながりやすい色です。安らぎのイメージから健康に関する制作物にもよく使われます。

・黄緑

落ち着いた緑と比較して、黄緑は明るく、快活なイメージを持ちます。また酸っぱさとは、レモンやオレンジなどの酸味のある果物や、未完熟な果物から連想されます。

まとめ

本コラムではデザイン初心者が知っておくとよい基礎知識をご紹介しました。デザインに対して少し苦手意識がある方は、紹介したもの全てを網羅する必要はありません。まずは一つずつ意識してみてください。特に最初にご紹介した「デザインの4つの基本原則」は、初心者の方でも取り入れやすいと思います。資料作成等にお役立ていただけると幸いです。

参考文献

・細山田デザイン事務所:「「悩まない」配色の基本 好きな色から考える」初版、株式会社翔泳社、(2023)