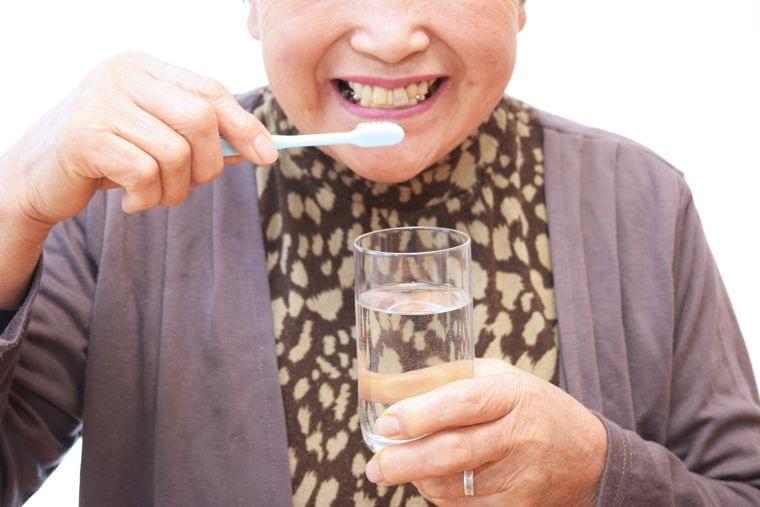

現在は昔に比べ、歯みがきの習慣が浸透しており、ある調査では1日に2回以上歯磨きをする人が8割にも上るという結果が出ています(2015年ライフメディアリサーチバンク調べ)。私自身、小さい頃は歯みがきが苦手でしたが、歯科医院で働き始めセルフケアの大切さに気付いてからは、歯の表面のざらつきも気になってしまうようになりました。

さて、食後の歯みがきの大切さは誰もが知るところとなったわけですが、学校の標語にもよくある「食べたら歯を磨こう」という呼びかけを見て、“食事は歯を汚す”とうイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

歯みがきの目的は「食べカス」を取ること?

そもそも、歯みがきで取り除いているものは何でしょうか。「食べカス」という答えは間違いではありませんが、歯みがきの最大の目的は「プラーク(細菌の塊)の除去」です。プラークは食後すぐにでき始め、食後8時間で完成します。食べカスも口の中に残ったままになると、むし歯などの原因になりますが、歯に菌が直接付着した状態であるプラークの方が、はるかに大きな脅威です。1gのプラークの中には300種類、数にして1億個もの細菌がいます。

できたばかりの初期のプラークは軽い歯みがきでも落としやすく、病原性も低いのが特徴です。しかし、初期プラークの表面はミュータンス菌(むし歯の原因菌)などがくっつきやすい性質があり、そのままにすると種々の細菌が積み重なっていき、病原性が高く、強固で剥がれにくい「バイオフィルム」になります。これは、汚れがたまった排水溝のヌルヌルと同じ状態です。落ちにくいので歯みがきをしても磨き残しができやすくなります。食後の歯みがきは、プラークが病原性の高いものになる前に取り除くことに大きな意味があります。

また、食事をしなくても、時間が経つとプラークは作られます。口の中の細菌の栄養源は食事からだけではなく、死んで剥がれ落ちた口腔粘膜の細胞であったり、唾液中の成分であったり、血液であったりするからです。食事をしなくても、お口のケアは毎日必要なのです。

食生活と歯の汚れ方

実は、本来食事には口の中をきれいにする効果があります。形のある食べ物を噛み、舌や頬を使って唾液と混ぜ合わせながら口の中を転がす過程で、歯の表面のプラークや舌苔などの汚れは落とされます。食べるたびに口の中は掃除されているのです。食事をしなければ、細菌が入れ替わるチャンスがない分、その間に頑固なプラークや舌苔ができ、口臭の発生にもつながります。

歯を汚しにくい食事のポイントは、第一に「よく噛むこと」です。よく噛むと唾液が多く出て、食べカスを洗い流す効果も大きくなります。唾液自体には、抗菌成分も含まれています。第二に、「ブラッシング効果のある食べ物を食べること」です。野菜やきのこ、海藻など繊維質のものはブラッシング効果が高く、お勧めです。反対に、砂糖を多く含むものはプラークを増やしやすく、よく噛まずとも食べられるものはそれだけ歯や舌にも残りやすいのです。歯や舌を汚しにくい内容の食事を心掛けると、自然と食物繊維が多いものになり、結果的に腸内環境に良く、血糖値を急上昇させないヘルシーな食事になります。

参考文献:「口腔微生物学・免疫学」医歯薬出版 川端重忠ら編著 2016

e-ヘルスネット - プラーク(歯垢) https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/teeth/yh-031.html

関連コラム

歯科医療での管理栄養士の活躍の場 〜優歯科クリニック〜

キシリトールはなぜ歯にいいの?

歯周病を防ぐ食生活とは

![プレスリリース:[2/26 オンライン開催]第5回オーガニック学校給食フォーラム「食育・食べることは学ぶこと」ーオーガニック給食で元気な子どもと大地を守ろう(PR TIMES) | 毎日新聞](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/eat-treat.jp/up/w200/news/11485/11485_726dca7779d42d69c08521ec20a5a470.jpg?_t=1744776511)